顧客体験を向上させるアジャイルなIVR運用術

貴社のIVRは「おもてなしの玄関」ですか? それとも「難解な迷路」ですか?

IVR(自動音声応答システム)は、単なるコールの振り分け係ではありません。それは、お客様が最初に訪れる企業の「玄関」であり、顧客体験(CX)の質を大きく左右する重要な要素です。

しかし、多くの企業でこの「玄関」は古く、複雑で、一度作ったら滅多に模様替えされることのない「難解な迷路」と化してしまっています。その根本原因は、変更に多大な時間とコストを要する、旧来の「ウォーターフォール型」の運用体制にあります。

この記事では、その旧弊な運用から脱却し、顧客体験を劇的に向上させるための「アジャイルなIVR運用術」について、その原則と具体的なテクニックを解説します。

なぜ従来のIVR運用は失敗するのか?

「ウォーターフォール型」の3つの限界

従来のIVR運用は、要望→依頼→要件定義→見積もり→開発→テスト→リリース という一直線のプロセスで進められます。このモデルには、現代のビジネス環境において致命的ともいえる、3つの限界が存在します。

遅すぎる(Slow)

キャンペーンの開始や急な障害発生など、ビジネスの要求スピードに全く追いつけません。ガイダンスが変更される頃には、キャンペーンが終わっている、という笑えない事態も起こり得ます。

高すぎる(Costly)

メニューの順番を入れ替える、ガイダンスの文言を少し変える、といった軽微な修正ですら、都度開発コストが発生します。費用対効果が見合わないため、小さな改善は後回しにされ、顧客の不満は放置され続けます。

硬すぎる(Rigid)

一度作ったフローは「聖域」となり、誰も手を加えようとしません。結果、お客様は延々と続く複雑なメニューを聞かされ、たらい回しにされた挙句、企業のブランドイメージを損なってしまうのです。

新しい常識「アジャイルIVR」を実現する3つの原則

これらの課題を解決するのが、ビジネスの変化に俊敏に対応する「アジャイルIVR」という考え方です。

これを実現するには、以下の3つの原則が欠かせません。

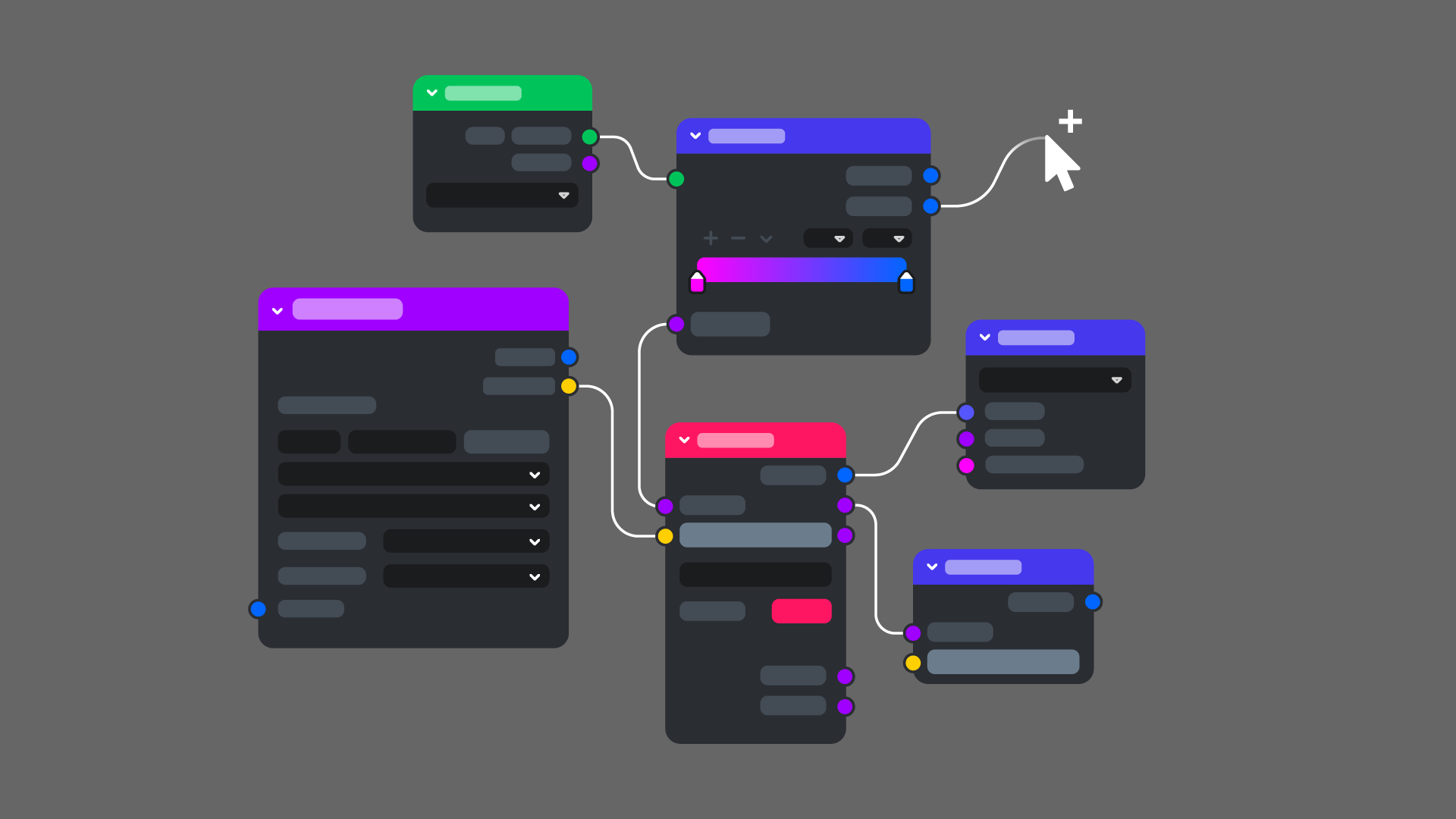

原則1: セルフサービス(Self-Service)

原則2: 反復と改善(Iteration)

原則3: データ駆動(Data-Driven)

今日から使える「アジャイルなIVR」7つの実践テクニック

パーソナライズする

まとめ

コンタクトセンターのIVR運用は、IT部門に依存する硬直的な「ウォーターフォール型」から、ビジネス部門が主導する俊敏な「アジャイル型」へと進化させる必要があります。

お客様が最初に触れる「企業の玄関」を、常に清潔で、分かりやすく、温かいおもてなしの心に満ちた場所に保つこと。それを実現するテクノロジーは、もはや特別なものではなく、すべての企業が手にできる時代になっています。

関連情報

CONTACT

ご依頼・ご相談など、お問い合せはこちら