“再入力”のないEC─分散型IDとデジタル証明書が変える買い物の未来

積み重なる小さなストレス

私たちは、新しいECサイトで買い物をしようとするたび、いつも同じ作業をしています。名前、住所、電話番号、クレジットカード情報……。「また入力するのか」という気持ちになるよりも先にフォームを埋めていく。家族や友人にプレゼントを送るための配送先もサイトごとに登録し直し。購入履歴は各サービスに散らばり、「あれ、これどこで買ったんだっけ?」とメールボックスを確認することもしばしばです。

ポイントも会員ランクも、お店ごとにバラバラ。こういった不便さは、一つひとつは些細でも、積み重なると確実にストレスになります。

実は、売る側も困っている

この不便さは、実は消費者だけの問題ではありません。EC事業者も、顧客情報を預かることが大きな重荷となっています。

新規顧客を獲得するたびに、顧客に会員登録をお願いし、本人確認、クレジットカード連携をしてもらう必要があります。さらに個人情報を保管することで生じるセキュリティリスクと管理コストも馬鹿になりません。情報漏洩が起これば、企業の信頼は一瞬で失墜します。個人情報保護法やGDPRなどの規制対応も複雑で、顧客データは貴重なマーケティング資産と謳われる一方で扱いづらい負債にもなっているのです。

新しい考え方:自分のデータは、自分で持つ

これらの課題を根本から解決する、新しい考え方が生まれています。それは、個人が自分のデータを自分で管理し、必要なときだけ提示するという考え方です。

具体的には、あなたのスマートフォンに「買い物のパスポート」のようなものが入っているイメージです。このパスポートには、あなたの住所、クレジットカード情報、購入履歴などが安全に保管されています。ECサイトで買い物をする際、あなたはこのパスポートから必要な情報だけを選んで提示します。お店側は、その情報を確認して取引を完了させます。

DIDとVC:信頼を支える技術

この仕組みを支えるのが、DID(分散型ID)とVC(検証可能なクレデンシャル)という技術です。DIDは本人を識別するための分散型ID、VCはその人が確かに特定の資格・属性を持っていることを証明するデジタル証明書のことです。これにより、個人が自分の情報を安全に管理し、信頼できる形で必要な時に提示できる仕組みが実現します。

消費者にとってのメリット

繰り返しの入力作業から解放され、情報漏洩のリスクも減ります。購入店舗を横断して購入履歴も一元管理でき、自分らしい買い物体験がどのショップでも継続します。

EC事業者にとってのメリット

個人情報を保管する負担が大幅に軽減され、セキュリティリスクや管理コストを抑えることができます。顧客との関係は、情報を預かる関係から信頼を共有する関係へと進化し、よりスムーズで価値のある顧客体験を提供できるようになります。

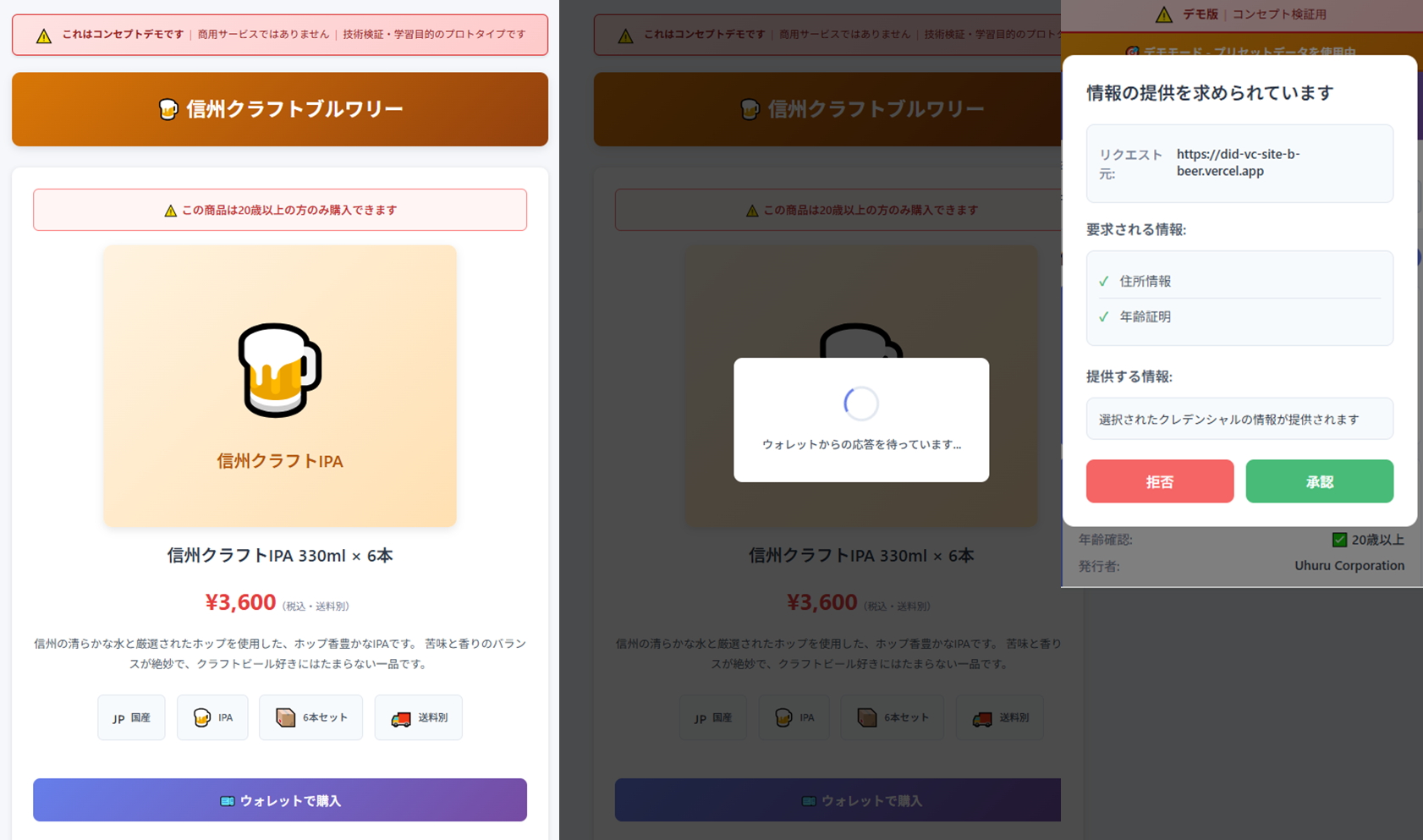

デジタルウォレットを体験する

記事で解説したDID/VC)が実現する未来の購入体験をお試しいただけます。

このデモで体感できること

-

個人情報を安全に管理

必要な時だけ情報を自己決定で提供 -

複数のサイトで再利用

煩わしい登録作業を一度きりに -

必要な情報だけを提供

プライバシーを守りながら購入完了

イメージ: ウォレットによる情報提供の承認画面

今後のマーケティング活動の変化

ここで一つ、重要な疑問が浮かびます。顧客データを事業者が持たなくなったら、マーケティングはどうなるのか?

確かに、従来のCookieや会員データで顧客を追跡するようなマーケティングは難しくなります。しかし、これは「マーケティングができなくなる」ことを意味しません。マーケティングのやり方が変わると考えるのがよいでしょう。

現在のマーケティングは、できるだけ多くのデータを集め、分析することに重点を置いています。しかし、ユーザーの状況や意図を考慮しない広告や、過度に頻繁なメール配信、さらには大量のスパムメールなど、消費者にとって不快な体験が増加しています。その結果、個人情報保護規制の強化やユーザーの不信感の高まりにより、データを集めるほどリスクとコストが増大するというジレンマを抱えています。

新しいモデルでは、顧客がこのブランドなら信頼できると判断したときにのみ、自らの意思でデータを共有します。企業は、その信頼のもとに得られた質の高いデータを活用できます。

つまり、マーケティングの軸が分析対象の数から顧客との信頼の深さへと移行します。大量のデータを一方的に収集するのではなく、顧客が自発的にデータを提供したくなるような信頼関係を構築することが、これからの競争力になります。共有されたデータは顧客が真のファンである証であり、これに基づくパーソナライズは極めて高い精度を発揮するでしょう。

この先に見える未来

さらにその先には、もっと大きな変化が待っています。

パーソナルAIエージェントによる探索の時代

あなたのスマートフォンで動くパーソナルAIエージェントが、あなたの趣味嗜好や行動履歴を学習し、あなたに代わって最適な商品やサービスを探索・比較する時代です。企業は顧客をターゲティングするのではなく、顧客のパーソナルAIに見つけてもらうための努力をする必要があります。

これは、Google検索の普及によってSEO対策が必須になったのと似ています。かつて企業は広告を出せば顧客に届きました。しかし検索エンジンの時代になり、見つけてもらうための最適化が必要になりました。同様に、AIの時代には、AIが理解しやすい形で情報を提供することが重要になるでしょう。

今回ご紹介した「自分のデータは自分で持つ」という考え方は、単なる技術トレンドではありません。消費者と事業者の双方が抱える課題を解決し、より信頼に基づいた関係を築くための新しいアプローチです。

次回は、この信頼の連鎖がどのように社会全体を分散化していくのかを探っていきます。

データを「誰が持つか」ではなく「どう信頼し合うか」──その問いに向き合うことが、これからのビジネスの鍵になるでしょう。

関連コンテンツ

会員登録のない世界──AIとWeb3が変える少額決済の未来

個人情報不要。AI自動決済でコンテンツにアクセスできる未来を、DID/VCとブロックチェーンから探る。

製造業のデータが”資産”になる時代──サプライチェーンを変える分散型データ取引

分散型IDと条件付きデータ取引が生む、製造業サプライチェーンの新しい価値循環を解説します。

CONTACT

ご依頼・ご相談など、お問い合せはこちら